pyenvの使い方をわかりやすく解説!Pythonのバージョンを変える

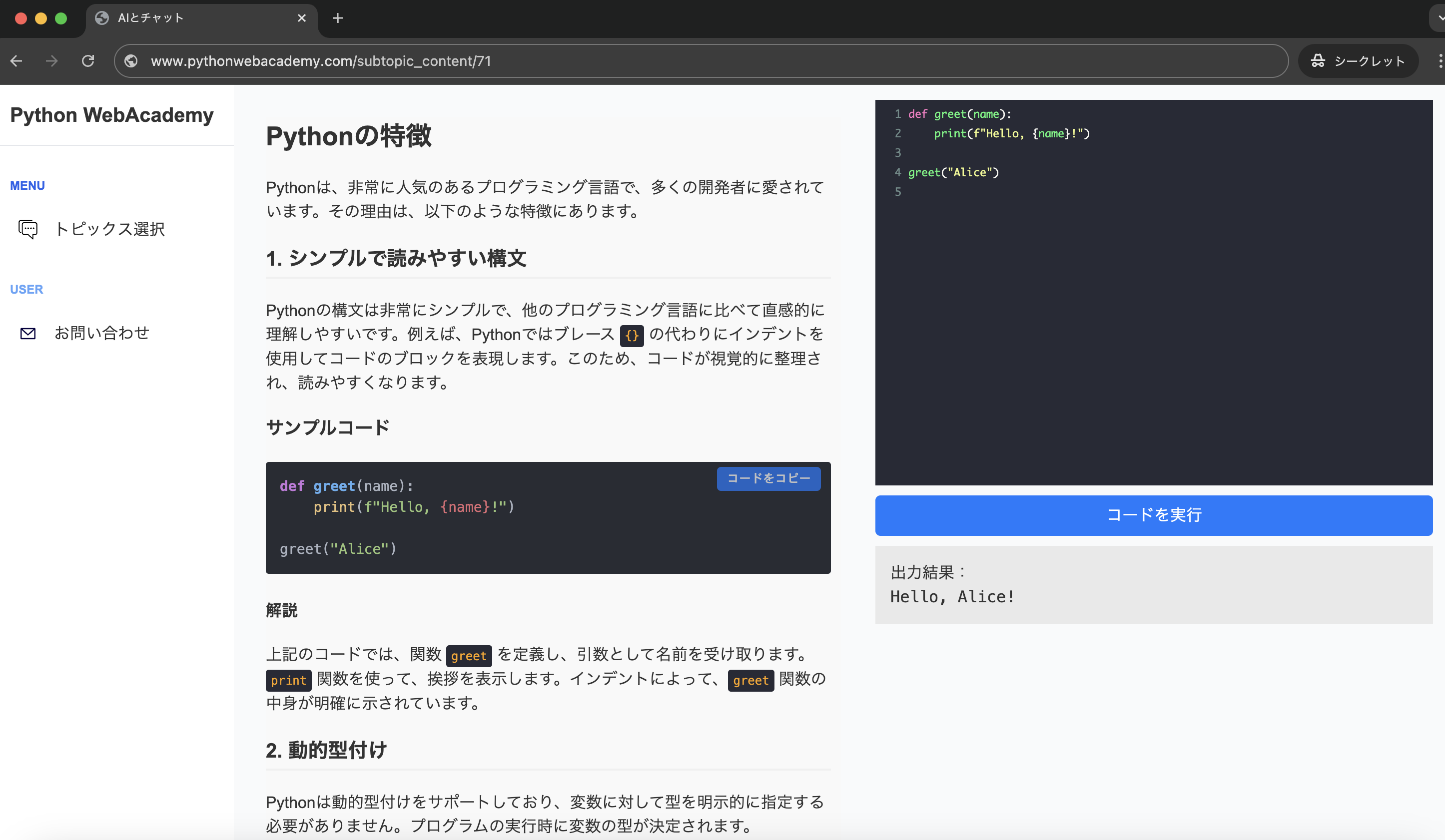

Pythonをブラウザで実行しながら実践的に学ぶ

Pythonの基礎からソフトウェアアーキテクチャ,アルゴリズムなどの応用的な内容まで幅広く学べます。

ブラウザ上で直接Pythonコードを試すことができ、実践的なスキルを身につけることが可能です。

Pythonを使っていると、「あれ、このプロジェクトはPython3.8じゃないと動かない」「でも他の案件では3.11を使ってる…どうしよう?」という瞬間、ありますよね。 私もエンジニア歴10年の中で、この「Pythonバージョン問題」には何度も悩まされてきました。

そんなときに出会って人生が変わったツールが pyenv(パイエンブ) です。 初めて導入したとき、「もっと早く知りたかった…!」と本気で思いました。

この記事では、IT初心者でもわかるようにpyenvの導入から使い方、トラブル解決までを徹底的にわかりやすく解説します。 実際のコマンド例や私の経験談も交えながら、どんな人でもスムーズに使えるようになることを目指します。

そもそもpyenvとは?なぜ必要なのか?¶

まず、「pyenvって何?」というところから始めましょう。 一言でいえば、Pythonのバージョンを簡単に切り替えられるツールです。

Pythonは頻繁にアップデートされ、バージョンごとに微妙な違いがあります。例えば、3.6では動いていたコードが3.11ではエラーになることもあります。そうなると、プロジェクトごとにバージョンを分けて管理する必要が出てきます。

そこで登場するのがpyenv。

pyenvを使えば、複数のPythonバージョンを共存させ、コマンド一つで切り替えられるようになります。

pyenvでできることを整理してみよう¶

実際にpyenvを導入すると、どんなことができるのか。下の表で整理してみます。

| 機能 | 内容 | メリット |

|---|---|---|

| バージョンのインストール | さまざまなPythonバージョンを簡単に導入できる | 過去のコード検証も可能 |

| バージョン切り替え | プロジェクトごとに異なるPythonを使える | 開発環境の統一が簡単 |

| グローバル設定 | デフォルトで使うPythonを指定できる | 毎回設定しなくて済む |

| ローカル設定 | フォルダ単位でPythonを固定できる | チーム開発でも混乱しない |

実際に使ってみると、まるで「Pythonのバージョン管理の魔法ツール」です。 では次に、インストール方法を見ていきましょう。

pyenvのインストール方法(Mac・Linux・Windows)¶

macOSでのインストール¶

私は普段Macを使っているので、まずはMacの例から紹介します。

Macの場合、Homebrewを使えば一瞬でインストールできます。

brew update

brew install pyenv

これでpyenv本体が導入されます。 確認は次のコマンドで行います。

pyenv --version

バージョン番号が表示されればOK。 ここで何も表示されない場合は、環境変数の設定が必要です。

シェルの設定ファイル(例:~/.zshrc)に以下を追記しましょう。

export PYENV_ROOT="$HOME/.pyenv"

export PATH="$PYENV_ROOT/bin:$PATH"

eval "$(pyenv init --path)"

eval "$(pyenv init -)"

設定を反映させるために、ターミナルを再起動するか以下を実行します。

exec "$SHELL"

これで準備完了です。

Linuxでのインストール¶

Linuxでも手順はほぼ同じです。 パッケージマネージャーを使ってインストールするか、Gitでクローンする方法があります。

git clone https://github.com/pyenv/pyenv.git ~/.pyenv

echo 'export PYENV_ROOT="$HOME/.pyenv"' >> ~/.bashrc

echo 'export PATH="$PYENV_ROOT/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc

echo 'eval "$(pyenv init --path)"' >> ~/.bashrc

source ~/.bashrc

これでLinuxでもpyenvが使えるようになります。

Windowsの場合(WSL推奨)¶

Windowsでpyenvを使う場合、WSL(Windows Subsystem for Linux)を使うのが最も安定します。 WSL上でUbuntuなどを起動し、先ほどのLinuxの手順をそのまま実行すればOKです。

もちろん、「pyenv-win」というWindows専用版もありますが、挙動が少し異なるので、私はWSLをおすすめしています。 業務でもWSL上でPythonを動かすケースが増えており、安定性も高いです。

Pythonをインストールしてみよう¶

インストールが終わったら、実際にPythonを導入してみましょう。

pyenvはインストール可能なPythonバージョンを一覧で確認できます。

pyenv install --list

ずらっと出てきます。初めて見ると驚くほど多いですが、例えばPython 3.9.13を入れたいなら、次のようにします。

pyenv install 3.9.13

これでインストール完了です。

Pythonのバージョンを切り替える方法¶

バージョンをインストールしたら、次は切り替えです。 これがpyenvの真骨頂です。

グローバルに切り替える¶

pyenv global 3.9.13

これで全体のPythonバージョンが3.9.13になります。 確認してみましょう。

python --version

# => Python 3.9.13

うまくいけば、これだけでPythonが切り替わっています。

プロジェクト単位でバージョンを固定する¶

私が特に便利だと思うのは、プロジェクトごとにPythonのバージョンを固定できる点です。 開発フォルダ内で次のように指定します。

pyenv local 3.8.10

これを実行すると、フォルダ内に.python-versionというファイルが作られます。

このフォルダに入るたびに自動的に3.8.10が使われるようになります。

複数プロジェクトを行き来している私には、本当に助かる機能です。

バージョンを削除する¶

不要になったPythonを削除するのも簡単です。

pyenv uninstall 3.8.10

これだけでスッキリ。ディスク容量の節約にもなります。

よく使うpyenvコマンドと具体的な使い方¶

pyenvにはいくつかの便利なコマンドがあります。 ただ一覧だけ見ると難しそうに感じるので、ここでは実際の使い方の流れと結果の例を一緒に紹介します。

| コマンド | 説明 | 実行例 | 出力例 |

|---|---|---|---|

pyenv install --list |

インストール可能なPythonバージョンを表示 | pyenv install --list |

3.8.10, 3.9.13, 3.11.7 など |

pyenv install <ver> |

指定したバージョンをインストール | pyenv install 3.9.13 |

Downloading Python-3.9.13... |

pyenv versions |

現在インストール済みのバージョン一覧を表示 | pyenv versions |

system, 3.8.10, *3.9.13 |

pyenv global <ver> |

全体で使うデフォルトのPythonを設定 | pyenv global 3.9.13 |

(出力なし、設定変更) |

pyenv local <ver> |

現在のフォルダにだけ適用されるPythonを設定 | pyenv local 3.8.10 |

.python-version ファイルを作成 |

pyenv shell <ver> |

一時的にバージョンを変更(ターミナルを閉じると元に戻る) | pyenv shell 3.10.12 |

一時的に切り替え完了 |

pyenv uninstall <ver> |

バージョンを削除 | pyenv uninstall 3.8.10 |

Uninstalling Python-3.8.10... |

pyenv rehash |

実行キャッシュを更新 | pyenv rehash |

(出力なし) |

コマンド使用例¶

例えば、「新しいPythonを試したいけど、今の環境は変えたくない」という場合。

pyenv install 3.10.12

pyenv shell 3.10.12

python --version

# => Python 3.10.12

このようにpyenv shellを使えば、一時的にPythonのバージョンを変更できます。

ターミナルを閉じると元の設定に戻るので、テスト用途にぴったりです。

私の失敗談:PATHの設定ミスでハマった話¶

私がpyenvを初めて使ったとき、一番ハマったのがPATHの設定ミスでした。

python --versionを実行しても、何度やっても古いPythonが表示されるんです。

原因は、システムに元々入っていたPythonが優先されていたこと。

PATHの順序を修正し、pyenvの設定を.zshrcに追記したところ、ようやく解決しました。

同じように「切り替わらない!」と悩んでいる方は、まずwhich pythonを実行して、どのPythonが使われているか確認してみてください。

which python

# /Users/username/.pyenv/shims/python

このように.pyenv/shimsが表示されれば正しく設定されています。

仮想環境との連携(pyenv + venv)¶

pyenvでPythonのバージョンを管理しつつ、仮想環境を併用するのもおすすめです。

特にvenvを使えば、ライブラリの依存関係を安全に分けられます。

pyenv local 3.10.12

python -m venv venv

source venv/bin/activate # Mac / Linux

venv\Scripts\activate # Windows

これでプロジェクトごとに独立したPython環境を構築できます。 チーム開発や検証作業が格段に楽になります。

pyenvのトラブルシューティング集¶

実際に使っていると、いくつかのトラブルに出くわすことがあります。 私の経験上、以下のケースが多いです。

| トラブル | 原因 | 対処法 |

|---|---|---|

| Pythonが切り替わらない | PATHが通っていない | .zshrcの設定を再確認してexec "$SHELL" |

pyenv installでエラー |

ビルドツール不足 | xcode-select --install や sudo apt install build-essential |

| pipが動かない | 環境間の衝突 | 仮想環境を再作成して再インストール |

| conda環境と干渉する | PATHの順番問題 | condaを無効化するか順序を調整 |

pyenvは便利ですが、環境変数の設定が肝心です。 一度正しく設定してしまえば、あとは快適そのものです。

エンジニア10年の私が感じるpyenvの魅力¶

私がpyenvを使い続けて感じる一番の魅力は、「環境を壊さない安心感」です。Pythonの更新や実験的なコードを試すときも、他の環境に影響を与えない。

この自由さが、開発スピードを大きく上げてくれました。

さらに、.python-versionファイルをプロジェクトに含めておけば、チーム全員が同じバージョンで動作確認できるのも大きなメリットです。

まとめ:pyenvをマスターしてPython環境を自在に操ろう¶

ここまで、pyenvのインストールから使い方、トラブル解決まで紹介してきました。 少し長く感じたかもしれませんが、一度設定してしまえば、日々の開発が驚くほど快適になります。

改めて、この記事のポイントをまとめましょう。

- pyenvはPythonバージョンを簡単に管理・切り替えできるツール

- グローバル・ローカル設定を使い分けるのがコツ

- 仮想環境と組み合わせれば最強の開発環境が作れる

- PATH設定をミスらないよう注意すること

- よく使うコマンドを覚えればトラブル知らず

最初は少し難しそうに見えても、一度触ればその便利さに驚くはずです。

ここまでお読みいただき、ありがとうございました!