Pythonの名前空間を理解するとコードがスッキリ!初心者にもわかりやすく解説

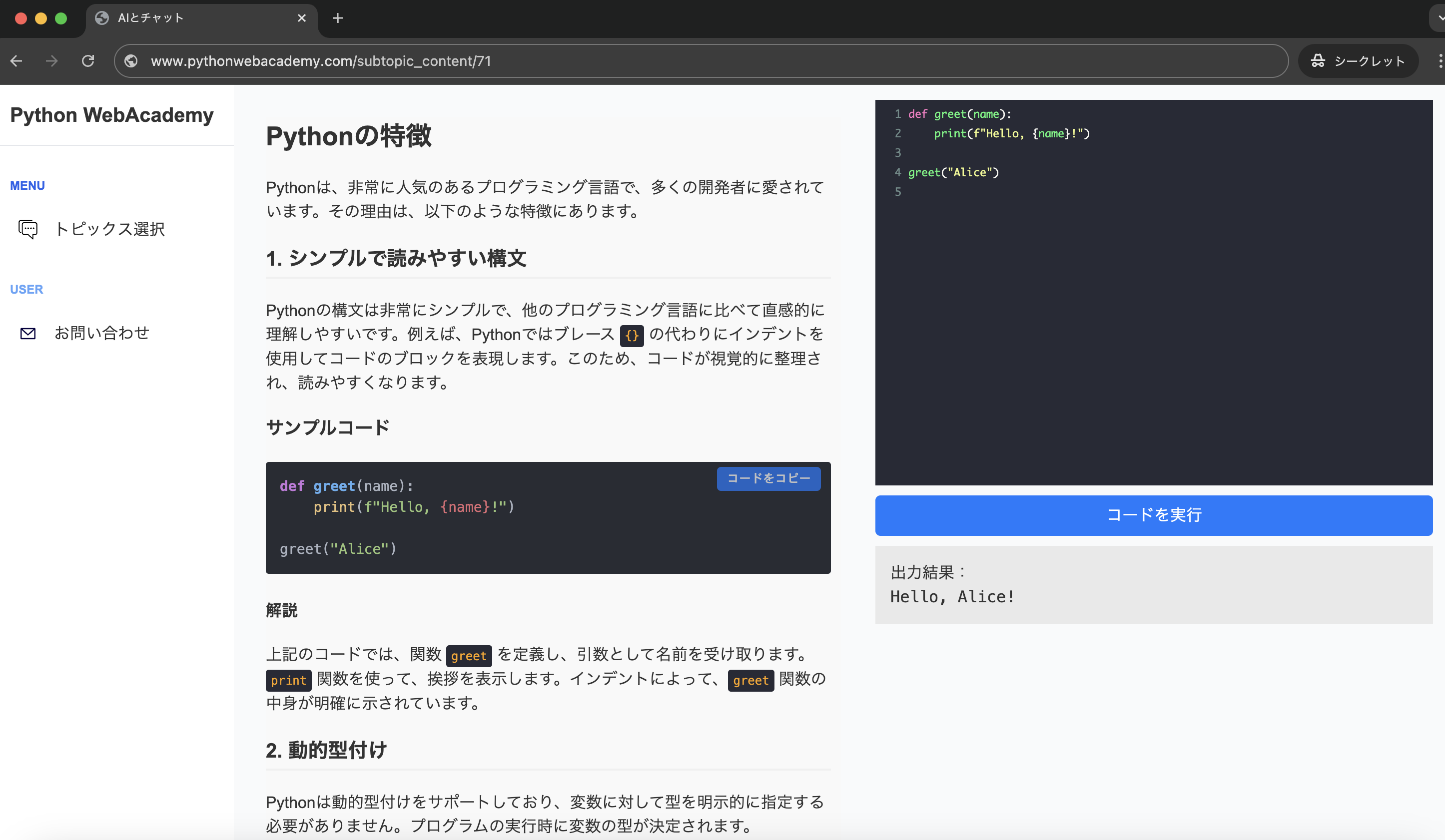

Pythonをブラウザで実行しながら実践的に学ぶ

Pythonの基礎からソフトウェアアーキテクチャ,アルゴリズムなどの応用的な内容まで幅広く学べます。

ブラウザ上で直接Pythonコードを試すことができ、実践的なスキルを身につけることが可能です。

Pythonを学んでいると名前空間(namespace)という言葉に出てきます

しかし最初のうちは「名前空間って何?」「スコープとどう違うの?」と疑問に思う方も多いでしょう。

正直に言うと、私もエンジニアになりたての頃は名前空間の重要性をあまり理解していませんでした。

でも10年以上コードを書き続ける中で、名前空間の理解はコードの読みやすさ・バグの少なさ・メンテナンス性に直結することを何度も実感しました。 特に大規模なシステムや複数人での開発になると、名前空間の整理ができていないだけで「どの変数を参照しているのかわからない」「値がどこで上書きされたのか不明」といった混乱が必ず起こります。

この記事では、名前空間を1から解説しつつ、初心者でも理解しやすいように具体例や実務での失敗談を交えて説明します。

最後まで読めば、名前空間を意識するだけでコードがスッキリするという感覚をきっと掴めるはずです。

名前空間とは何か?¶

名前空間とは、簡単に言うと名前とオブジェクトをひも付けて管理する仕組みです。

Pythonにおいては、変数・関数・クラス・モジュールの名前など、あらゆる名前がどこかの名前空間に属しています。

日常生活で例えるなら「教室の田中さん」と「会社の田中さん」です。 同じ「田中」という名前でも、どのグループ(空間)で呼ばれているかによって、指す人物が異なります。

プログラミングにおける名前空間もまったく同じで、どの範囲で有効かという文脈によって同じ名前でも違うものを意味します。

Pythonにおける名前空間の種類¶

Pythonには複数の名前空間が存在し、それぞれの役割が決まっています。 ここを理解するのが最初のハードルですが、一度整理してしまえばシンプルです。

| 名前空間の種類 | 説明 | 例 |

|---|---|---|

| ビルトイン | Pythonが最初から持っている名前。常に利用可能 | len, print, Exception |

| グローバル | モジュール(ファイル)ごとに存在。ファイル全体で有効 | ファイルの先頭で定義した変数や関数 |

| ローカル | 関数やメソッド内で作られる。関数内のみ有効 | 関数の中の変数 |

| エンクロージング | 関数の中に関数があるとき、外側の関数が持つスコープ | クロージャの外側変数 |

これらはPythonが名前を解決するときに順番に探索されます。この探索順序をLEGBルールと呼びます。

LEGBルールとは?¶

Pythonが変数を参照するとき、どの順番で探すのかを表したものがLEGBルールです。

- L (Local): 関数のローカルスコープ

- E (Enclosing): 外側の関数のスコープ

- G (Global): モジュール全体のグローバルスコープ

- B (Built-in): Pythonのビルトインスコープ

Pythonはこの順番でその名前がどこにあるかを探します。

以下のサンプルコードを見てみましょう。

x = "グローバル変数"

def outer():

x = "外側の変数"

def inner():

x = "ローカル変数"

print(x)

inner()

outer()

# 出力: ローカル変数

この例では、print(x)はまずローカルスコープを探し、そこで見つけた"ローカル変数"を表示します。

名前空間を意識していないとどうなる?¶

ここでは名前空間を知らないとどんな混乱が起きるかを、具体的なコード例と一緒に詳しく見ていきます。 単純な例ほど誤解が生じやすく、初心者がハマりやすいポイントでもあります。

まずはよくある関数内と外で同じ変数名を使ったときの例です。 直感的には「関数で変えたら外も変わるんじゃないの?」と感じる方が多いのですが、実際はそうなりません。

count = 10

def increment():

count = 5

count += 1

print(count)

increment()

print(count)

# 出力は「6」と「10」

この結果の理由はシンプルです。関数内で代入(=)をしていると、その名前はローカル変数として扱われます。 関数の外にあるcountとは別物なので、関数内で値を変えても外側のcountには影響しません。

直感と異なるため、変更が反映されないと感じて混乱するわけです。

さらに初心者がよく陥るもう一つの罠を紹介します。 関数内でその変数を参照(読み取り)したあとに代入を書くと、Pythonはその名前を「ローカル扱い」に決めてしまうため、参照時にエラーになる場合があります(UnboundLocalError)。

実例を見てみましょう。

x = 5

def f():

print(x) # 参照しようとする

x = 1 # ここで代入があるため、xはローカルとみなされる

f()

# UnboundLocalError: local variable ‘x’ referenced before assignment

このエラーは「print時点でローカルのxを参照しようとしたが、まだ値が設定されていない」という意味です。 ポイントは「関数内で代入があるだけで、その名前はローカルになる」というPythonの規則です。

初心者がデバッグで時間を浪費する典型例なので、まずはこのルールを覚えておくと良いです!

【デバッグのコツ】 ・ print(type(x), id(x)) でオブジェクトの型と識別子を確認すると、参照が共有されているのか別物かがすぐ分かります。 ・ エラーが起きたら「関数内でその名前に代入していないか」をまずチェックする習慣をつけましょう。

グローバル変数を変更する場合¶

もし関数の中からグローバル変数を直接変更したいなら、globalキーワードを使います。

count = 10

def increment():

global count

count += 1

print(count)

increment()

print(count)

# 出力は「11」と「11」

ただし、これは便利な反面、使いすぎるとコードの見通しが悪くなり「どこで値が書き換わったのか」を追いにくくなります。

私の経験では、グローバル変数を多用したプロジェクトは、必ずメンテナンスで苦労しました。値の変更が想定外の場所から飛んでくると、バグ調査のコストが一気に跳ね上がります。

名前空間を意識するとコードがスッキリする理由¶

名前空間を意識すると、コードの責任範囲が明確になります。

- ローカル変数 → 関数内で完結させる一時的な値

- グローバル変数 → ファイル全体で共有が必要な値

- ビルトイン → Python全体で常に使えるもの

こうやって整理して変数を使うと「どこまで影響するのか」がはっきりし、読み手も混乱しません。

逆に、名前空間を考えずに何でもグローバルに置くと、すぐにスパゲッティコード化します。どこからでもアクセスできるということは、裏を返せば「どこからでも壊される可能性がある」ということだからです。

実務でよくある名前空間トラブル¶

ここでは、実際に現場でよく見かけるトラブル例を取り上げ、その原因と対処法を丁寧に解説します。 具体例があると理解が進みやすいはずです。

トラブル例:グローバルなリストが勝手に増えていく¶

次のコードは一見正しく働きますが、意図しない副作用を生む典型です。

items = []

def add_item(x):

items.append(x)

add_item("A")

print(items) # ["A"]

このitemsはモジュールレベル(グローバル)にあるため、どこからでも変更できます。 別の関数や別のモジュールからも触られる可能性があり、デバッグが難しくなります。

対処法¶

関数の中で新しいリストを作る、もしくはリストを引数に取って返すようにして副作用を避けましょう。

def add_item(x):

items = []

items.append(x)

return items

print(add_item("A")) # ["A"]

これなら関数の外部には影響を与えず、扱いやすくなります。

名前空間の理解が活きる場面¶

名前空間を理解していると、次のようなシーンで役立ちます。

- 大規模開発: チームで同じ名前を使っても衝突せず整理できる

- ライブラリ利用: 他のモジュールと関数名が同じでも衝突しない

- 可読性向上: 変数や関数が「どこで有効か」が明確になり、レビューや保守が楽になる

実際、私が参加したある大規模プロジェクトでは、名前空間を意識して設計した結果、コードレビューがスムーズになり、バグ報告が目に見えて減りました。

まとめ¶

名前空間は名前がどこで生きているかを示す仕組みです。今回学習した内容をまとめます。

- Pythonにはビルトイン・グローバル・ローカル・エンクロージングがある

- PythonはLEGBルールで名前を解決する

- 名前空間を意識すれば、変数や関数の責任範囲が明確になり、コードがスッキリする

初心者のうちは難しく感じるかもしれませんが、日々のコーディングで少しずつ意識するだけで「なぜ動くのか」「なぜエラーになるのか」がわかるようになります。

エンジニア歴10年の私が強調したいのは「名前空間を理解している人のコードは圧倒的に読みやすい」ということです。 今日からぜひ、名前空間を意識してコードを書いてみてください。 驚くほどスッキリとしたプログラムに近づけるはずです。

ここまでお読みいただきありがとうございました!